- 中国新聞 → 広島の記録 -遺影は語る-

広島市中区の平和記念公園(爆心地)一帯には、戦前広島随一の繁華街があった。これは、たった一発の原爆で壊滅した地域の住民をはじめ勤務者、動員学徒ら一人ひとりの被爆死状況調査である。 - 濃恋鯉

広島東洋カープ応援HPの老舗的存在

膨大な数の応援HP収集あり(参考文献 → 野球関係リンク) - 広島市:キッズ平和ステーション(広島平和記念資料館)

「原爆の子の像」のモデル佐々木禎子さんの生涯を学ぶ - 広島県立廿日市高等学校・桜尾同窓会

- 全国広島風お好み焼き分布調査

<広島風>お好み焼きとは、まず最初に、小麦粉を水で溶いたものを鉄板上で円状に薄く引き伸ばして焼き、その上に具として肉、キャベツなどを順番に重ね焼きするものをいう。一方、それらすべてを事前に混ぜ合わせてから焼くのを”関西風”というのだそうである。広島大学教育学部柳沢浩哉助教授と学生さんたちは、広島風お好み焼き専門店の全国分布を、インターネットを使ったアンケート調査によって調査中です。

カテゴリー: 広島じゃけん

三原城

小早川隆景の築城による

三原城(広島県三原市、JR三原駅北側)は、沼田川河口の三原浦に築かれた海城(海の要塞)であった。これを築いたのは、毛利元就三男の小早川隆景である。

関ヶ原合戦(1600年)後、周防・長門に退けられた毛利氏の後を受けて、福島正則が安芸及び備後(の一部)に入封、正則は広島城に、そして三原城には養子の正之が入った。

さらに、福島正則改易後、浅野長晟(浅野長政の二男)が和歌山から広島に入封(42万6千石)。それに伴い浅野忠吉(浅野長政の甥)が、和歌山県新宮から浅野家筆頭家老(3万石)として入り、三原城を代々受け継ぐ。

三原城は、あくまでも広島城の支城であった。したがって、三原藩という藩はどこにも存在しない。とはいうものの、一国一城の制度のなかで、幕末まで三原城が存在したことは非常にまれなことといえるであろう。

その三原城は、明治期の鉄道建設(現在のJR山陽本線)によって、本丸が分断されてしまった。歴史的建造物の保護という観点からは、いかにも残念な出来事であった。

2011/10/30初出

峠三吉

詩人:広島にて被爆

代表作:「原爆詩集」(序)”ちちをかえせ、ははをかえせ・・・”

略歴

1917年(大正6)、大阪府豊能郡岡町(現在の豊中市岡町)生まれ

1935年(昭和10)、広島県立広島商業学校卒業

1945年(昭和20)、広島にて被爆

1951年(昭和26)、「原爆詩集」発表、”ちちをかえせ、ははをかえせ・・・”

1953年(昭和28)、死去(享年36歳)

生後(大阪府生まれ)まもなく家族と共に父の故郷広島に転居。広島県立広島商業学校(現・広島県立広島商業高等学校、広商:ひろしょう)卒業(1935年、昭和10年)。在学中から詩や短歌、俳句などの創作活動を始めている。

広島に原爆が投下された時(1945年8月6日)、爆心地から約3km離れた広島市翠町(現在の南区翠町、みどりまち) の自宅で被爆した。被爆直後の被害としては、ガラス破片で多少の負傷をしただけであったが、親戚や知人を探して広島市中心部を歩き回ったため原爆症に罹る。

「ひろしま通になろう」p.113は、峠三吉について次のように述べている。

療養所のベッドで「原爆詩集」を書く

峠三吉は、幼いころから肺疾患を患っていた。時々喀血することがあり、1950年(昭和25)11月には国立広島療養所に入院している。結核ではないが、肺に空洞を持ち喀血することが多かったので、手術の可能性をさぐるための入院であったという。

注:国立広島療養所=現・独立行政法人国立病院機構東広島医療センター(広島県東広島市西条町)

その入院中に、11月30日のトルーマン声明(朝鮮戦争で原爆使用も考慮と米・トルーマン大統領発言)に接する。三吉はベッドの上で、年明けの1月から3月にかけて抗議の詩を書き上げた。

青空文庫、図書カード:No.4963、「原爆詩集」の作品データによれば、

また(和子夫人の手記)によれば、「窓ガラスに歯ミガキ粉を溶いてぬり、夜は新聞紙などをピンで止め・・・・・守衛の目を盗んで午前1時ごろまでスタンドの下で書いた」という。

ガリ版刷り自費出版、装丁:四国五郎

「原爆詩集」は、当初、東京の大手出版社に持ち込まれたが、すべて断られている。そこで、孔版印刷(ガリ版刷り)で、1951年9月(昭和26)に緊急出版された。四国五郎の装丁による自費出版(500部)だった。

「原爆詩集」は、ベルリンで開かれた世界青年学生平和祭に日本代表作品の一つとして送られ、世界的な反響を受ける。そして、翌年(1952年)になって、新たに5編の詩を追加して、青木書店から出版(青木文庫)された。

「原爆詩集」は、その後版を重ね、青木書店の最新版には、『新編 峠三吉原爆詩集(解説 中野重治・鶴見俊輔)』(青木書店、1995年)がある。

肺葉切除手術中に死去

峠三吉は、「原爆詩集」後の新たな詩集の発表その他、今後の活動を目差して、肺葉切除術を受ける決心をする。しかし、それは当時必ずしも安全性の高い手術ではなかった。1953年3月(昭和28)、 三吉は「(国立広島療養所に再入院して)持病の気管支拡張症根治のため臨んだ肺葉切除手術中に死去した」(ひろしま通になろうP.113)。享年36歳。

女優・吉永小百合さんの原爆詩朗読

女優の吉永小百合さんは、核廃絶を訴えた原爆詩の朗読をライフワークとしている。テレビドラマ『夢千代日記』出演(1981年、NHK人間模様)がきっかけだという。1997年(平成9)には、自らが企画を手がけた朗読詩集CD「第二楽章」VICL-60050(ビクター・エンターテイメント(株))を発売している。その冒頭で読まれているのが、「原爆詩集」序の”ちちをかえせ ははをかえせ・・・”である。

参考資料

- 詩碑「にんげんをかえせ」

広島市平和公園内(1963年8月6日除幕) - 「峠三吉顕彰詩碑」

大阪府豊中市立岡町図書館正面 - 青空文庫、図書カード:No.4963、「原爆詩集」

- 峠三吉『原爆詩集』/末尾に峠をめぐる人々の回想など

例えば、下記、好村冨士彦氏の一文など

http://home.hiroshima-u.ac.jp/bngkkn/database/TOGE/TogePoems.html - 『原爆詩集』の成立に立ち会う

「広島文学資料保全の会」代表幹事・「広島に文学館を!市民の会」幹事 好村冨士彦

「私にとって、一冊の本」、『新日本文学』2002年3月号、66頁-68頁。

http://home.hiroshima-u.ac.jp/bngkkn/hlm-society/Genbakusishu.html - 峠三吉原爆詩集、下関原爆展事務局

- 峠三吉没後50年の会・広島文学資料保全の会の抗議に対する下関原爆展事務局の見解

ひろしま通になろう

広島のことをもっとよく知るために

はじめに

知っているようで知らない・・・広島

ひろしま通認定試験という試験があるそうです

(広島市、広島商工会議所が主催)

『ひろしま通になろう』認定試験公式テキスト

監修:上田宗冏、頼祺一、中国新聞社(2006年)

同書凡例1によると、「この本は、広島市を中心に広島県内全域の歴史、文化、自然などから基礎的な事項を解説した。網羅的に選んだのではない」という。

2007/04/12(木)、原爆詩集(峠三吉)、4/15最新

2007/03/18(日)、黒い雨(井伏鱒二)、追加訂正

2007/03/11(日)、多少増補改訂

2007/03/10(土)、夏の花(原民喜)

2007/03/08(木)、あまのじゃく伝説

2007/03/08(木)、新規開設

芸術・文化:

文学作品(原爆文学)

原爆詩集(峠三吉) 2007/04/12、2009/06/10

黒い雨(井伏鱒二) 2007/03/15

夏の花(原民喜) 2007/03/10

生活・行事:

民話

あまのじゃく伝説 2007/03/08

人物:

文学

井伏鱒二、峠三吉、原民喜

歴史:

城

三原城 2011/10/30

広島じゃけん:

原民喜

詩人(広島にて被爆)

代表作「夏の花」

梯 久美子『原民喜 死と愛と孤独の肖像』(2018年)岩波新書

略歴

1905年(明治38)、広島市幟町(現在の中区に含まれる)生まれ

1923年(大正12)、広島高等師範学校付属中学、四年終了

(大学予科受験資格獲得)

1933年(昭和8)、慶應義塾大学英文科卒業

1945年(昭和20)、広島にて被爆

1947年(昭和22)、代表作「夏の花」発表

1951年(昭和26)、死去(享年45歳)

代表作『夏の花』誕生

作家、詩人。妻を結核で失った翌年の1945年(昭和20)千葉から帰広、同年8月6日に生家で被爆する。代表作『夏の花』は、被爆後の惨状をメモした手帳を基に描いたもので、被爆3日後までの詳細な記録文学となっている。

この惨劇を書き残さなければならない、という強い使命感が書かせたのであろう。妻の大病で一度は失った創作意欲をかきたて、作品はその年のうちに書き上げられている。ただし、GHQの検閲を考慮して、実際の発表は1947年(昭和22)「三田文学」6月号となった。その間に、民喜は再び上京して『三田文学』の編集に携わるようになっていた。

原民喜は、『夏の花』以後の記録を、引き続いて「三田文学」から同年11月に、『廃墟から』と題して発表している。さらに、1949年(昭和24)には、被爆以前について描いた『壊滅の序曲』(近代文学)1月号を発表しており、これら三作品で『夏の花』三部作を成している。

原民喜の生家

原民喜の生家は、現在の幟町カトリック教会(広島市中区幟町4-42)の敷地内にあったという。具体的には、同協会にある世界平和記念聖堂の南の方角。中国新聞記事2009/04/27「ひろしま幻視行No.10」野木京子

ただし、同記事中の「千葉県から幟町の生家に疎開していたときに被爆」という記述は、多少ニュアンスが異なるか(妻を失ったショックで帰広が真相?)

青空文庫、詩碑、そして献水

原民喜の作品の多くは、「青空文庫」(インターネット電子図書館)で読むことができる。”青空文庫早わかり”によれば、「青空文庫は、利用に対価を求めない、インターネット電子図書館です。 著作権の消滅した作品と、「自由に読んでもらってかまわない」とされたものを、テキストと XHTML(一部は HTML)形式でそろえています」。

原民喜の詩碑の一つが、広島市佐伯区城山二丁目の茶臼山城跡に建っている。民喜の詩「永遠のみどり」を刻んだ石碑である。また、茶臼山城跡には、不老長寿延命水と名付けられた湧水が湧き出ており、毎年8月6日の平和記念式典に先立って行われる献水として使用されている。(市内16か所の水を使用)

2009年07月03日記:

佐伯区からは、最近では竜神釜(屋代川)の水を献水しているようである。

(広報紙「ひろしま市民と市政」佐伯区だより、2004年8月1日号より)

参考資料

- 青空文庫

- 原民喜(ウラ・アオゾラブンコ)、リンク切れ

回想録多数あり:遠藤周作、佐々木基一、庄司総一、中村真一郎、埴谷雄高、藤島宇内、丸岡明、山本健吉(2編) - 広報紙「ひろしま市民と市政」、献水(複数項目あり)

- カルモチン(ブロムワレリル尿素)

あまのじゃく伝説

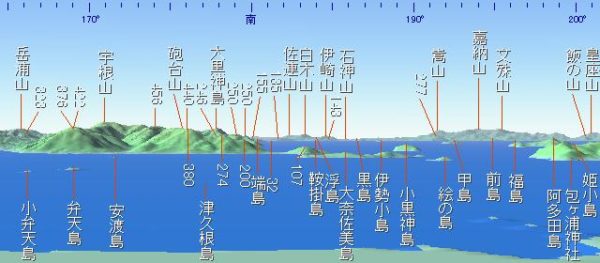

鈴ヶ峰東峰312mから見た瀬戸内海(鈴ヶ峰183度)

あまのじゃく伝説とは

あま‐の‐じゃく【天邪久・天邪鬼】、広辞苑第六版(CD-ROM版)岩波書店 より

- 昔話に出てくる悪者。人に逆らい、人の邪魔をする(一部略)

- わざと人の言に逆らって、片意地を通す者

- 仁王や四天王の像がふまえている小鬼

広島市佐伯区五日市は、波静かな瀬戸内海に面した町である。その沖合い3kmあまりの海上には、御椀を伏せたような形をした津久根島(標高24m)という小島が浮かんでいる。そしてその島に、あまのじゃく伝説の主人公の一人である湯蓋道空(ゆぶた・どうくう)の墓がある。室町時代のものという。

道空夫婦には道裕(どうゆう)という息子がおり、親子は海岸近くの海老山(かいろうやま)という標高53.7mの小山付近で暮らしていた。

「ひろしま通になろう」p.57によれば、「道裕は、親のいうことにことごとく逆らう変わり者。「おとなしくしろ」と言われれば大暴れをし「海で魚を捕れ」と言われれば「山で鳥を撃つ」といった具合で、村人は「あまのじゃく」というあだ名を付けていた」(引用ここまで)。

今際の際に道空がいう。「わしが死んだら、あの津久根島に葬っておくれ」。

これを聞いた息子の道裕は考えた。「今までわしは親に逆らってばかりいた。せめて遺言の言い付けだけには従おう」。こうして息子の道裕は、道空の墓を津久根島に建ててしまった。

道空の本心は違っていた。自分の墓は海老山に建てて欲しかったのだ。いつまでも村人の近くにあって瀬戸の海を眺めていたかった。

「息子がわしのいいつけを守ったことは一度もない。海の小島に墓を建てろと言えば、それと反対に、海老山に建ててくれるに違いない」。最後まで親の気持に逆らい続けた道裕であった。

私と津久根島

小学生か中学生のころ、私の同級生が津久根島へ行ったという話しを聞いたことがある。昭和30年代半ばのことであるから、多分、船外機はなくて魯を漕いで行ったものと思われる。だれか大人がついていたのであろう。

私たちは、津久根島のことを昔から「あまんじゃく」と呼んでいる。最近では、その近くを遊覧できる広島湾ミニクルーズ(約30分)があり、「あまんじゃくクルーズ」という名前が付けられている。広島市西区の大型商業施設マリーナホップの桟橋を発着点とするもので、2006年5月20日に運航開始されている。

参考資料

- 広島に伝わる『あまんじゃく伝説』(No.1)

- 語源由来辞典

- [スケッチ]庚午橋より津久根島、宮島を見る/平山文俊(やすとし)さん

- 平山文俊さんの『スケッチで綴った「港のまち あちこち展」』 – YouTube(参考まで)